特集!年金分割

我慢の限界!「熟年離婚」その前に

「長年連れ添った相手にほとほと愛想がつきた。年金分割があれば、離婚後の生活は保障されるし、第2の人生はバラ色!」とお考えの方、 「年金分割制度」 について本当に正しい知識をお持ちですか?ここでは「年金分割制度」の概要や注意すべきの意外な落とし穴などを、徹底解説します。

離婚時年金分割制度とは?

離婚時年金分割制度とは、離婚をした際に、夫婦で年金を分割できる制度です。

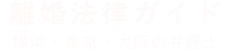

日本の年金制度は3階建てと呼ばれていますが、分割できる年金はその2階部分、 被用者年金(厚生年金と共済年金) に限られています(右図参照)。

- 国民年金(1階部分)

- 厚生年金(2階部分)

- 共済年金(2階部分)

- 企業年金(3階部分)

- 共済年金(職域加算)(3階部分)

20歳以上の国民全員に加入義務がある年金。被雇用者(民間企業のサラリーマン、公務員、私立学校教員など)に扶養されている配偶者(妻または夫)は、納付を免除されている。

民間サラリーマンの年金。多くの場合は給与から天引きされ、企業が納付している。

公務員、学校教員の年金。多くの場合は給与から天引きされ、学校等の勤務先が納付している。

企業が独自で設けている年金制度

公務員独自の年金上乗せ制度

離婚時年金分割制度成立の背景

離婚をした際、たとえばサラリーマンの夫は厚生年金に加入しているため、厚生年金が支給されます。一方妻は、わずかな国民年金しか受け取ることができない場合も多く、例え働きに出ていた期間があったとしても「働く期間が短い」「低賃金」等の理由から年金額自体が少ないという現状があります。夫名義の厚生年金は夫にしか支給されません。

そんな現状の中、「夫を支えた妻の貢献度が年金額に反映されるべき」「高齢独身女性の離婚後の生活を支えるべき」などの考えから、離婚時に限り年金の分割を可能にする制度が導入されました。

2種類の離婚時年金分割制度

離婚時年金分割制度には2種類あります。年金分割をするには、社会保険事務所への届出が必要となります。

- 『合意分割(=離婚分割)』(平成19年4月1日以降に離婚した場合に利用可)

- 『3号分割』(平成20年4月1日以降に離婚した場合に利用可)

分割の割合は最大で50%とされているが、具体的には夫婦間の協議で割合を決める

平成20年4月1日以降に、夫または妻のどちらかに「第3号被保険者(※)」期間があった場合、その期間の年金の分割の割合を2分の1にすることができる

※ 第3号被保険者

たとえば夫が厚生年金または共済年金に加入していて、妻が主婦の場合は、妻は国民年金の第3号被保険者となる

『3号分割』では、分割の割合が”2分の1”と決まっていますが、 『合意分割(=離婚分割)』 で、年金分割の割合について話し合いがうまくいかない場合は、裁判所に調停や審判を申し立てることができます。

離婚時年金分割の方法は?

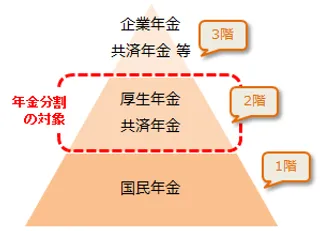

年金分割は、毎月受け取る金額を(元)夫婦で分け合うのではありません。(元)夫婦が今まで積み立ててきた保険料を分割します。この結果、(元)夫婦それぞれが自分自身の名義で年金を受給できるようになるのです。そのため、たとえば(元)夫が年金受給年齢に達したからといって、(元)妻にも年金給付が始まるということはありません。また、たとえば(元)夫が死亡したからといって、(元)妻の年金の支給がなくなるということもありません。

離婚時年金分割の請求期限は?

原則として、離婚をした日の翌日から2年を過ぎると年金分割の請求はできなくなります。また2年以内であっても、年金分割の請求の前に相手が死亡した場合も年金分割の請求はできなくなります。

「熟年離婚すれば、夫の年金の半分を自動的に受け取れる?」

”自動的に受け取れる”ということはありません。 年金分割をするには、各種機関への手続が必要となります。「合意分割(=離婚分割)」の制度を利用する場合には、まず社会保険事務所に 「情報提供の請求手続」 をし、分割の対象となる期間等の情報を入手します。それをもとに夫婦間で年金分割の割合について話し合いをし、話し合いで決まった内容を書面にして、社会保険事務所に提出しなければなりません。また「3号分割」の制度を利用する場合も社会保険事務所への届出が必要となります。

「年金分割してみたら、もらえる金額が思ったより安かった?!」

このような事態が起こることは十分に考えられます。

まず、分割対象となる年金は、いわゆる年金3階構造の2階部分のみです。年金すべてが分割対象とはなりませんのでご注意を。

次に、 年金分割の割合は必ずしも5割ずつとは限りません。 年金分割の割合は、基本的には夫婦の話し合いで決めるものです。法律的には、分割の割合は最大で5割とされていますが、話し合いの結果によっては、5割とならない可能性もあります。

最後に、分割対象となる年金は、婚姻中におさめたものに限ります。夫が結婚前におさめていた分は、分割対象とはなりません。

「私が過去におさめていた年金は年金分割とは無関係?」

年金分割制度は ”厚生年金の加入期間を(元)夫婦間で分割する” というのが本来の趣旨です。そのため妻が厚生年金をおさめていた時期があるとしたら、それも分割の対象となります。

「夫が60歳になれば私も年金がもらえる?」

”(元)夫の年金支給が始まったから”といって、(元)妻も同時に支給が開始されるわけではありません。 年金は、受け取る人自身が60歳にならないと支給されません。(元)夫の年金の支給が始まっても、その時点で(元)妻がまだ60歳に満たない場合は、(元)妻が60際になるまで年金は支給されません。

「58歳で離婚。あとは年金が振り込まれるのを待つばかり?」

”待っているだけ”というわけにはいきません。 夫がサラリーマンの場合、妻の保険料は夫の給与から支払われています。離婚後は、年金が支給される年齢に達するまで今まで夫がおさめてくれていた保険料を、今度は自分でおさめなければなりません。

「夫が自営業者であっても年金分割できる?」

残念ながらできません。 年金分割の対象になるのは、いわゆる”年金3階建て”の2階部分のみです。自営業者である夫が加入しているのは国民年金です。 2階部分である厚生年金・共済年金には加入していませんので、分割の対象外 となり、年金分割制度を利用することができません。

「既に年金生活をしている私たちが離婚。年金分割はどうなるの?」

既に年金生活をしている夫婦であっても、 平成19年4月(または平成20年4月)以降に離婚したのであれば、年金分割制度を利用することができます。 分割の請求をした翌月から適用されます。ただ、離婚時にさかのぼって分割されるわけではない点と、 請求は、離婚後2年以内でなければならない 点にはご注意下さい。

年金分割について話し合いがうまくいかない場合は、裁判所に調停や審判を申し立てることが可能です。